starmix Handbuch:

GEFAHRSTOFF STAUB

Definition - Vermeidung - Sicherheit

Auf dieser Seite erklären wir alles was es rund um das Thema Staub zu wissen gibt und wie wir unsere Gesundheit im Umgang mit dem Gefahrstoff schützen können.

1. Staub

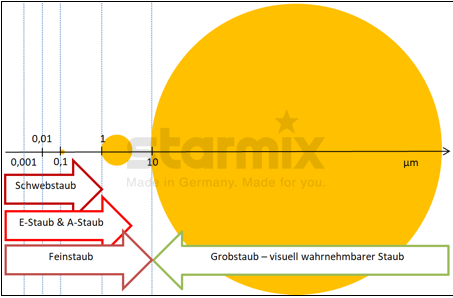

Staub ist die Sammelbezeichnung feinster fester Partikel mit einer Größe von maximal 1mm. Staub entsteht von Natur aus, z.B. durch Erosion, Blütenpollen, menschliche/tierische Hautschuppen oder werden "produziert", z.B. durch Verbrennung (Ruß), durch Abrieb (Reifen, Bremsen) oder die Bearbeitung von festen Stoffen, z.B. Schleifen, Sägen, Bohren.

Visuell wahrnehmbarer Staub oder Grobstaub sind Partikel mit einer Größe von mindestens 10µm.

Je kleiner die Staubpartikel, desto leichter lassen sich diese aufwirbeln und desto länger benötigen diese, um sich wieder abzulagern. Feinstaub mit <10 µm bleibt lange in der Atemluft verfügbar und wird vermehrt in die Atemwege aufgenommen werden. Lungengängiger Feinstaub kann bis in die Lungenbläschen vordringen.

Als Schwebstaub (Rauch) wird der Staub in der (Atem-) Luft bezeichnet, mit einer Größe <1µm. Dieser Staub lagert sich nicht mehr ab, sondern schwebt aufgrund der Brownschen Bewegung ständig in der Luft.

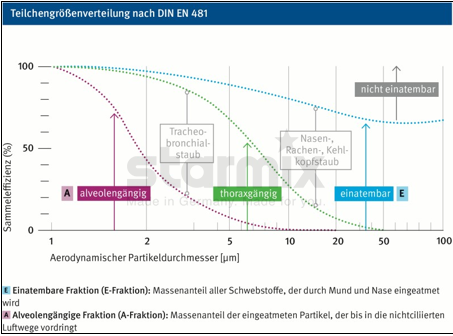

In den Technischen Regeln für Gefahrstoffe wird der Staub nach seiner Inhalierbarkeit eingestuft. Staub ≤5µm wird als einatembare Fraktion (E-Staub) bezeichnet, diese Partikel sind so klein, dass sie sicher über die Atemwege aufgenommen werden. Alveolengängige Fraktion (A-Staub) ist der Anteil des E-Staubs der bis in die Lungenbläschen (Alveolen und Bronchiole) vordringen kann, eine genaue Größe kann nicht angegeben werden, sondern nur eine Größenverteilung in Abhängigkeit der E-Staub-Fraktion.

2. Atemwegserkrankungen

Die Lunge ist ein natürlicher „Hochleistungsfilter“ der mit einer großen Anzahl von Stäuben, Gefahrstoffen und Krankheitserregern zurechtkommt. Grobstaub wird nicht inhaliert, sondern bereits im Nasen- und Rachenraum abgeschieden. Einatembarer Staub wird durch die Flimmerhärchen in der Luftröhre und den Bronchien gebunden und mit Schleim „abgehustet“ oder ausgeschieden. Alveolengängiger Staub kann bis in die Lungenbläschen (Alveolen) inhaliert werden und wird dort durch Makrophagen (Riesenfresszellen) umschlossen und abtransportiert.

Wie jedes Filtersystem, so kann auch die Lunge, überlastet werden. Am bekanntesten sind dabei Asthma, Silikose (Staub-, Stein-, Kohlenstaublunge) und Asbestose (Asbeststaublunge).

Die englische Abkürzung COPD - „chronic obstructive pulmonary disease“) und die deutsche Abkürzung COB – „chronisch obstruktive Bronchitis“ steht für eine Chronische (= sich langsam entwickelnde und nicht heilbare), obstruktive (= Verengung der Atemwege) Bronchitis (=Entzündung der Bronchien). Hauptursachen sind die häufige, inhalative Aufnahme von Stäuben, Gasen und Aerosolen, sowie Rauchen. Durch die häufige Aufnahme von Schadstoffen werden die Flimmerhärchen der Bronchien zerstört und somit auch die Filter- und Reinigungsfunktion der Lunge. Schadstoffe und Keime gelangen damit ungehindert die Lungenbläschen und zerstören diese.

COPD entsteht langsam. Wenn schließlich Symptome (Atemnot, chronischer Husten, Atemgeräusche, …) auftreten ist die Lungenfunktion bereits stark beeinträchtigt. Im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit sind die Atemwege so stark verengt, dass ein normales Alltagsleben nicht mehr möglich ist und ein langsamer Erstickungstod folgt.

Schätzungsweise erkranken bis zu 10% der Bevölkerung an COPD. Besonders betroffen sind Menschen die hohen Staubexpositionen ausgesetzt sind und Raucher.

In Zahlen bedeutet das: von insgesamt 894.000 Todesfällen pro Jahr in Deutschland, sind ca. 66.000 Feinstaubtote (Quelle: European Enviroment Agency; 11. Oktober 2017 ) und 121.000 Rauchertote (Quelle: Deutsches Krebsforschungszentrum „Tabakatlas Deutschland 2015“).

Zusätzlich können von Stäuben weitere Gesundheitsgefahren ausgehen (Gefahrstoffen oder biologischen Arbeitsstoffen). So gelten viele Stoffe als CMR-Stoffe (cancerogen, mutagen, reprotoxic = krebserzeugend, erbgutverändernd, fruchtbarkeitsgefährdend), diese Schadstoffe können nicht nur über die Atemwege, sondern teilweise auch über die Haut oder das Verdauungssystem aufgenommen werden.

3. Fachbegriffe

AGW „Arbeitsplatzgrenzwert“

Grenzwert für die zeitlich gewichtete durchschnittliche Konzentration eines Stoffs in der Luft am Arbeitsplatz in Bezug auf einen gegebenen Referenzzeitraum. Er gibt an, bis zu welcher Konzentration eines Stoffs akute oder chronische schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Beschäftigten im Allgemeinen nicht zu erwarten sind. (GefStoffV) (Alte Bezeichnung MAK)

AMR „Arbeitsmedizinischen Regeln“

geben den Stand der Arbeitsmedizin und sonstige gesicherte arbeitsmedizinische Erkenntnisse wieder.

Arbeitsstoffe

biologische Arbeitsstoffe siehe Biostoffe

ASR „Technische Regeln für Arbeitsstätten“

konkretisieren die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV).

ATE „acute toxicity estimate“

Schätzwert Akuter Toxizität: entspricht der geringsten (geschätzten) Dosis / Anteil bei, der die jeweilige Gefährdung eintreten kann.

ATEX

Richtlinie (Richtlinie 2014/34/EU) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

BAT „Biologischer Arbeitsplatztoleranzwert“

alte Bezeichnung – neue Bezeichnung: BGW

BG „Berufsgenossenschaft“

Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die Unternehmen der Privatwirtschaft und deren Beschäftigten.

BGW „Biologischer Grenzwert“

maximal zulässige Konzentration eines Stoffes im Blut eines Beschäftigten, bei der einen Gesundheitsschädigung nicht zu erwarten ist. (Alte Bezeichnung: BAT - Biologischer Arbeitsplatztoleranzwert)

Biostoffe

biologische Arbeitsstoffe:

Mikroorganismen (z.B. Bakterien, Pilze und Viren), Zellkulturen und Parasiten, die beim Menschen Infektionen, Allergien oder toxische Wirkungen hervorrufen können.

BioStoffV „Biostoffverordnung“

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen; Ziel ist der Schutz von Beschäftigten bei Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen (Biostoffen).

CAS „Chemical Abstracts Service“

internationaler Bezeichnungsstandard für chemische Stoffe.

CLP-Verordnung

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen.

CMR-Stoff „cancerogen, mutagen, reproduktionstoxisch“

Stoffe die krebserzeugend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend sind, für CMR-Stoffe gibt es keinen AGW.

Deflagration

Explosion langsamer als die Schallgeschwindigkeit, die durch die, bei einem Verbrennungsvorgang entstehenden, sich ausdehnenden Gase hervorgerufen wird.

Detonation

Explosion mit Überschallgeschwindigkeit die mit einer Stoßwelle / Detonationswelle gekoppelt ist.

DGUV „Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung“ Dachverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen.

DIN „Deutsches Institut für Normung“

deutscher Standard für materielle und immaterielle Gegenstände, basierend auf den gesicherten Erkenntnissen von Wissenschaft, Technik und Erfahrung.

ELW „Expositionsleitwert“

Messgröße für eine Gruppe von Stoffen, bei dem keine Gefährdung zu erwarten ist, kann auch für Stoffe ohne AGW angegeben werden; wird der ELW überschritten, sind die AGW der Einzelstoffe zu beachten.

Emission

abgeben, senden, „herausschicken“. Hier verwendet im Sinne von der Freisetzung von Schadstoffen.

EN „Europäische Norm“

Normen die Standards für materielle und immaterielle Gegenstände in der EU festschreiben.

Endotherm

Energie muss für eine Reaktion zugeführt werden.

ERB Exposition-Risiko-Beziehung

statistische Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Krebserkrankung bei inhalativer Aufnahme bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden Stoffen. Akzeptanzrisiko (akzeptierte Gefährdung) ≤ 4:10.000; Toleranzrisiko ≤ 4:1.000; nicht tolerierbares Risiko > 4:1.000

Exotherm

Energie wird bei einer Reaktion freigesetzt.

Explosion

plötzlichen Freisetzens von großen Energiemengen, im Allgemeinen in Form von Temperatur-, Druck- und Bewegungsenergie.

Explosionsbereich

ist der Bereich der Konzentration eines brennbaren Stoffes in der Luft, in dem eine Explosion auftreten kann.

Exposition

lat. für „Aussetzung“; hier verwendet im Sinne Freisetzung eines Stoffes oder Kontakt eines Stoffes mit dem Organismus.

Flammpunkt

niedrigste Temperatur, bei der eine Flüssigkeit unter Normalbedingungen ein zündbares Dampf-Luft-Gemisch bilden kann.

GefStoffV „Gefahrstoffverordnung“

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen; Ziel ist der Schutz von Mensch und Umwelt vor stoffbedingten Schädigungen.

GHS „Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals”

international gültiges System zur Einstufung & Kennzeichnung von Chemikalien.

IEC „International Electrotechnical Commission“

internationale Normungsorganisation im Bereich Elektronik und Elektrotechnik.

IFA „Institut für Arbeitsschutz“

Forschungs-, Beratungs- und Prüfinstitut der DGUV.

Inhalativ

Einatmen von festen, flüssigen oder gasförmigen Stoffen. Hier im Zusammenhang mit inhalativer Gefährdung, dem Einatmen von Gefahrstoffen.

Immission

Eintrag, Einsetzung, erhalten. Hier verwendet im Sinne von Eintrag von Gefahrstoffe in den Weißbereich.

ISO „International Organization for Standardization“

internationale Normungsorganisation für materielle und immaterielle Gegenstände.

Kavitation

Bildung und zusammenbrechen von Dampfblasen

Kontamination

Vorliegen von Gefahrstoffen oder biologischen Arbeitsstoffen über eine gesundheitlich unbedenkliche Grundbelastung hinaus. (Sekundärkontamination= Weitertragen der Kontamination in bisher nicht kontaminierte Bereiche)

Kritische Temperatur

bei dem er Phasenübergang (Wechsel des Aggregatzustands) eines Stoffes eintritt.

LD/LC „Letale Dosis / Letale Concentration“

Dosis oder Konzentration eines Stoffes oder einer Strahlung die auf bestimmte Lebewesen letal=tödlich wirkt. Angegeben wird ein Mittelwert der Wirkung innerhalb einer Population (z.B. LD50 Ratte = für 50% der Versuchstiere tödliche Dosis), zusätzlich können Angaben zur Verabreichungsart oder Wirkungsdauer angegeben sein.

MAK „Maximale Arbeitsplatzkonzentration“

maximal zulässige Konzentration eines Stoffes in der Atemluft am Arbeitsplatz. Neue Bezeichnung AGW

Normalbedingungen

(Luft) Temperatur: ca. 20°C und (Luft) Druck: ca. 101,3 kPa

PSA „Persönliche Schutzausrüstung“

individuelle Ausrüstung zur Vermeidung von Verletzungen und (Gesundheits-)Beeinträchtigungen.

RAB „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen“

Konkretisierungen staatlicher Arbeitsschutzvorschriften für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen auf Baustellen.

REACH „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”

Europäische Verordnung über Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien

Schwarz-Weiß-Trennung

Technische und / oder organisatorische Abgrenzungen zwischen kontaminierten und nicht kontaminierten Bereichen.

Substitution

Ersetzen. Hier im Zusammenhang verwendet: einen gefährlichen Stoff durch einen ungefährlichen ersetzen.

TR… „Technische Regel“

Empfehlungen und technischem Vorschlag zum Einhalten von Gesetzen und Vorschriften, z.B.: TRGS Technische Regel für Gefahrstoffe, TRBA Technische Regel für biologische Arbeitsstoffe

VDI-Richtlinien (Regeln für den „Verband deutscher Ingenieure“)

„Maßstab für einwandfreies technisches Vorgehen“, Vorgehensempfehlung nach Stand der Technik.

4. Staubsauger

4.1 Grundbegriffe

4.1.1 Unterdruck

Unterdruck („negative Druckdifferenz“) ist die Differenz zwischen Umgebungsdruck und geringeren Druck in einem Behälter. Bei Staubsaugern entsteht der Unterdruck durch den permanenten Transport von Luft aus dem Behälter heraus und dem Entgegenwirken der Umgebungsluft in den Behälter hinein (Druckausgleich = Sogwirkung). Dieser Druckausgleich wird zur Aufnahme („Hochheben“) von Sauggut genutzt.

Je schwerer dabei das Sauggut ist oder je größer der Höhenunterschied – desto höher muss der Unterdruck sein.

Je höher der Unterdruck, desto stärker „saugt“ sich das Zubehör an den Unterdruck an.

Angabe in:

Millibar -> Kilo Pascal -> Meter Wassersäule

100 mbar = 10 kPa = 1,0197 mWs

Achtung: Der Unterdruck gibt einerseits einen Hinweis, über welchen Höhenunterschied das Sauggut aufgenommen werden kann (wobei bei 100 mbar in etwa aus 1 m Tiefe gesaugt werden kann) und kann nicht „ins Unendliche“ gesteigert werden – das theoretische Maximum liegt bei 1 bar.

4.1.2 Volumenstrom - Luftgeschwindigkeit

Volumenstrom (auch Luftmenge) ist die Angabe des Volumens der transportierten Luft (in Liter, m³, …) in einem Zeitraum (in Sekunde, Minute, Stunde). Durch die transportierte Luft wird das, durch den Unterdruck aufgenommene Sauggut, transportiert.

Angabe in:

Liter/Sekunde -> Liter/Minute -> m³/Stunde

1 l/s

= 60 l/min

= 3,6 m³/h

Für den Transport des Sauggutes ist jedoch die Luftgeschwindigkeit (in Meter pro Sekunde) entscheidend, also der Volumenstrom geteilt durch den (Schlauch-) Durchmesser.

Leichtes Sauggut kann mit geringer Luftgeschwindigkeit im Schlauch transportiert werden. Bei schwerem Sauggut (grober Sand, Metallstaub usw.) werden hohe Luftgeschwindigkeiten benötigt.

Die Luftgeschwindigkeit kann über die Turbinenleistung und / oder den gewählten Schlauchdurchmesser beeinflusst werden.

Angabe in:

Meter/Sekunde = m/s

Bei Saugern der Staubklasse M oder H muss die minimale Luftgeschwindigkeit im Saugschlauch mindestens 20 m/s betragen! Beim Unterschreiten dieser Luftgeschwindigkeit (nach dem Filter) muss der Sauger akustisch oder optisch Alarm geben. Ist der Anschluss von Zubehör (Saugschläuchen) mit verschiedenen Durchmessern möglich, so muss am Gerät eine Einstellmöglichkeit (Vorwahlschalter) vorhanden sein, die sicherstellt, dass beim jeweiligen verwendeten Schlauchdurchmesser die Warneinrichtung bei Unterschreitung der 20 m/s anspricht.

4.2 Antriebsarten

4.2.1 Motor-Turbinen-Einheiten

Leichte Wechselstrommotoren (selten Drehstrommotoren) die eine ein- oder mehrstufige Turbine, zur Erzeugung des Volumenstroms, antreiben. Zur Steigerung des Volumenstroms können mehrere Motor-Turbinen verbaut werden. Sauger mit Motor-Turbinen-Einheiten sind meist ortsveränderliche Entstauber (leichte, mobile Sauger) mit einem Volumenstrom bis ca. 60 - 75 l/s pro Motor (normalerweise ein- bis dreimotorige Geräte).

Motoren mit Kohlebürsten sind günstig, erzeugen jedoch Funkenflug (nicht geeigneten bei brennbaren Stäuben, beim Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären oder in ESD-geschützten Bereichen) und Abrieb (nicht geeignet in Reinräumen oder Hygienebereichen). Kohlebürstenmotoren haben in etwa 200-1.000 Betriebsstunden bis zum Abnutzen der Kohlebürsten (und nicht an allen Motoren können die Kohlebürsten gewechselt werden).

Magnetläufer, EC-Motoren sind elektronisch-kommutierte (bürstenlose) Motoren (und erheblich teurer als Kohlebürstenmotoren), hier entstehen weder Funkenflug noch Abrieb. Diese Motoren sind meist in explosionsgeschützten Geräten, Geräte für den Einsatz in ESD-Bereichen oder für den Einsatz in Reinräumen verbaut. Diese Motoren laufen theoretisch verschleißfrei.

Kühlung der Motoren:

- Bypasskühlung: Kühl- und Arbeitsluft des Saugers sind getrennt, die Kühlung der Turbine erfolgt mittels Umgebungsluft und ist unabhängig von der Sättigung des Filters

- Durchlaufkühlung: die Kühlung der Turbine erfolgt mittels der gereinigten Arbeitsluft des Saugers, mit Sättigung des Filters reduziert sich die Kühlluft!

4.2.2 Seitenkanalverdichter

Der Seitenkanalverdichter saugt die Luft durch ein schnell rotierendes Schaufellaufrad an, durch Zentrifugalkraft wird die Luft verdichtet und durch das Rückströmen über den Seitenkanal wird der Luftstrom nochmals erhöht. Damit ist (theoretisch) jeder Volumenstrom und verschleißfreier Betrieb möglich. Aufgrund Ihrer Größe und Leistungsaufnahme (Drehstrom) sind Sauger mit Seitenkanalverdichter größere Industriesauger mit Volumenstrom > 80 l/s.

4.2.3 Druckluftbetriebene Turbinen

Der Betrieb der Saugturbinen über Druckluft eignet sich ebenfalls für einen nahezu verschleißfreien Antrieb des Saugers, sowie für den Betrieb in explosionsgeschützten Geräten. Der Volumenstrom ist limitiert durch die zur Verfügung gestellte Druckluft

4.3 Filter

Die hier verwendeten Begriffe sind (teilweise) nicht als technische Begriffe zu verstehen, sondern dienen nur zur Erklärung der verschiedenen Funktionsweisen!

4.3.1 Filtermaterial

Tiefenfilter („Sättigungsfilter“): eingesaugte Stäube schießen in das Filtermaterial ein und werden vom Filtermaterial gehalten – der Filter „sättigt sich“.

Vorteil: Feinstäube werden im Filter gebunden

Nachteil: geringere Standzeit des Filters

Oberflächenfilter („Anlagerungsfilter“): eingesaugte Stäube lagern sich auf dem Filtermaterial an – die angelagerten Filter können mittels Filterabreinigung abgereinigt werden.

Vorteil: höhere Standzeit des Filters

Nachteil: Feinstäube werden nicht gebunden

In der Praxis ist jeder Filter eine Kombination aus beiden, wobei jeweils der „Sättigungs- oder Anlagerungsteil“ überwiegt.

Glasfaser-Zellulose-Filter („Papierfilter“, „Glasfaserfilter“) sind überwiegend Sättigungsfilter – Feinstäube werden vom Filter gehalten / Grobstäube lagern sich auf der Filteroberfläche an. Sinnvoll und eingesetzt werden solche Filter bei Saugern der Staubklasse H (CMR-Stoffen, biologischen Arbeitsstoffen …).

PTFE-, PET-, Teflon-, Kunststofffiltern… sind überwiegend Anlagerungsfilter, nur ein (geringerer) Anteil des Feinstaubes schießt ins Filtermaterial ein. Ein weiterer Vorteil ist die Resistenz gegenüber Feuchtigkeit, die Filter können beim Nasssaugen im Gerät verbleiben oder ausgespült werden (vor dem erneuten Saugen sollten die Filter natürlich getrocknet werden!). Sinnvoll ist der Einsatz bei ungefährlichen (Staubklasse L) und gesundheitsgefährlichen (Staubklasse M) Stäuben - oder als (abreinigbarer) Vorfilter mit einen Haupt-(Nach-)Filter der Staubklasse H.

Ein Filter mit unbegrenzter Standzeit ist auch bei sehr effektiver Filterabreinigung nicht möglich, daher sollten Filter mindestens einmal jährlich gewechselt werden.

4.3.2 Filtermaterial

Eine Filterreinigung ist bei den meisten Saugern mittlerweile Standard, um die Standzeit des Filters zu erhöhen und um möglichst lange, ohne Arbeitsunterbrechungen arbeiten zu können.

Manuelle Abreinigungen können bei Bedarf, aber meist nur bei Arbeitsunterbrechungen, bedient werden. Abgereinigt werden kann:

- mechanisch durch Abstreifen ("Rechen")

- mechanisch durch Rütteln des Filters

durch das Luftumkehr-Prinzip. Dabei wird durch (mehrmaliges) Betätigen eines Tasters ein Ventil geöffnet und die einströmende Umgebungsluft bläst den Filter frei, dazu muss vorher ein Unterdruck erzeugt werden (z.B. durch Verschließen des Saugers, z.B. Zuhalten des Griffrohrs).

Automatische Abreinigungen, unterschieden wird zwischen:

- Elektromagnetische Rüttelfunktion die die Hauptfilter entweder rein bedarfsgesteuert mittels Differenzdruckmessung oder bei Unterschreitung eines voreingestellten Unterdruckwertes in der nächsten Arbeitspause effektiv abrüttelt und der Staub so in den Behälter zurückfällt.

| Vorteile | Nachteile |

|

|

- Luftumkehr-Prinzip bei dem entweder rein zeitgesteuert (z.B. alle 15 Sek.) oder auch bedarfsgesteuert ein Ventil geöffnet wird, so dass die einströmende Umgebungsluft, die das Vakuum im Behälter ausgleichen will, den Filter durchspült und von Staub befreit.

| Vorteile | Nachteile |

|

|

- Druckluft: Der Filter wird mittels Druckluft gereinigt, äquivalent zur Luftumkehr, jedoch mit noch höheren Luftgeschwindigkeiten und Druckunterschieden. Die Effektivität der Filterabreinigung sinkt nicht mehr mit Füllstand des Behälters.

4.3.3 Wegwerfstaubsammelbehälter

Aufgesaugte Stäube sollten nicht ausgeschüttet oder umgefüllt werden, bei den Staubklassen M & H, sowie brennbaren / explosiven Stäuben ist dies verboten. Zur staubarmen (idealerweise staubfreien) Entsorgung des Sauggutes dienen Wegwerfstaubsammelbehälter.

Filtersäcke: fast vollständiger geschlossener Sack aus Papier oder Vliesmaterial, durch das der Saugstrom geleitet wird, um die gröberen Bestandteile des Staubes abzuscheiden – also eher ein Grobschmutzfilter. Eine vollständige Befüllung des Filtersackes ist (technisch bedingt) nicht möglich – im Idealfall liegt die Befüllung bei max. 2/3 des Volumens. Eine Entnahme ist staubarm möglich!

| Vorteil | Nachteile |

|

|

Entsorgungssäcke, -behälter…: zum Filtermaterial hin, offener Sack oder Behälter aus luft- und staubundurchlässigem Material (meist PE-Kunststoff) – Entsprechung eines Müllsackes bei der Entnahme des Sauggutes. In Abhängigkeit der Konstruktion des Saugers ist eine vollständige Befüllung (eventuell sogar Überfüllung) des Entsorgungssackes möglich. Eine Entnahme ist staubarm möglich.

| Vorteil | Nachteil |

|

|

Longopac, EasyPac: Funktionsweise wie bei den Entsorgungssack- / -behälter-System, jedoch können einzelne staubdichte Verpackungseinheiten (Longopac) oder das komplette Sauggut (EasyPac) staubfrei entnommen werden.

| Vorteil | Nachteil |

| - |

4.4 Unterschied Staubklassen und Schwebstofffilterklassen

Staubklassen (L; M; H) gelten für Staubsauger (hohe Partikelanzahl, hohe Luftgeschwindigkeiten, „kleine“ Filter)!

Filterklassen (EPA; HEPA; ULPA) gelten für Schwebstäube (geringe Partikelanzahl; geringe Luftgeschwindigkeiten, „große Filter“)!

Ein Filter kann eine Prüfung auf Staubklasse (nach DIN EN 60335-2-69) und Filterklasse (nach DIN EN 1822) haben, wenn nach beiden Normen geprüft wurde. Aber der Einbau eines ausschließlich auf EPA; HEPA oder ULPA geprüfter Filter in einen Sauger macht noch keinen Sicherheits- oder Gefahrstoffsauger.

| Staubklasse | Schwebstoffklasse | |

| Norm | DIN EN 60335-2-69 | DIN EN 1822 |

| Geltungsbereich | Staubsauger, Entstauber (Unterdruckhaltegeräte, Kehrsaugmaschinen) | Schwebstoff- und Partikelfilterfilter im Bereich der Raum- und Prozesslufttechnik |

| Klassen | L – leichte Gefahr

| Partikelfilter (EPA)

Schwebstofffilter (HEPA)

Hochleistungsschwebstofffilter (ULPA-Medizintechnik)

|

| Test | Prüfung Filterelement: Test mit Ölpartikel oder Salzpartikel (NaCl) mit 90% der Partikelzahl <2µm

Prüfung montierte Maschine bei Staubklasse M & H: Test mit Kalksteinstaub 10% <1µm; 22% <2µm; 75% <5µm Test Berstfestigkeit des Filters (Filterflächenbelastung) „Polsternägel“ Prüfung | Abscheidegrad-Leckageprüfung für eine Partikelgröße von 0,3 µm bis 0,5 µm (mit flüssigen oder festen Prüfaerosol) |

4.5 Saugertypen

4.5.1 Flüssigkeitensauger

Maschinen zum ausschließlichen Aufsaugen von Flüssigkeiten (Wasser, Öl…). Keine Filtration von eventuell beim Aufsaugen entstehenden Aerosolen oder beim Saugen von trocknem Staub.

Bei der Auswahl der Geräte ist darauf zu achten, dass diese mit einer Abschalt- oder Verschlussvorrichtung bei Erreichung des maximalen Flüssigkeitsstandes ausgestattet sind, bei Schaumbildung funktionieren diese Vorrichtungen meistens nicht (mögliche Option: Entschäumer verwenden).

Zielführend ist eine Möglichkeit zur Entleerung des Gerätes, wie zum Beispiel Ablassschlauch, Schmutzwasserpumpe, Schubumkehr…

4.5.2 Trockensauger

Maschinen zum ausschließlichen Aufsaugen von Partikeln. Beim gewerblichen Einsatz sind Geräte nach der Norm IEC / DIN EN 60335-2-69 zu verwenden. Diese Norm legt auch die Anforderungen an die Geräte nach den Staubklassen L, M und H fest.

4.5.3 Nass-Trocken-Sauger

Maschinen, die zum Aufsaugen von Flüssigkeiten UND Stäuben geeignet sind, damit müssen diese Geräte auch die Anforderungen an beide Medien erfüllen!

4.5.4 Staubsauger / Industriesauger

Maschine zum Aufsaugen von bereits abgelegten Stäuben. Im gewerblichen Gebrauch werden diese Geräte als „Industriesauger“ (IS) bezeichnet und müssen der Norm IEC / DIN EN 60335-2-69 entsprechen.

4.5.5 Entstauber / EOB

Maschinen zum Absaugen von stauberzeugenden Maschinen. Mobile Entstauber werden als „Entstauber ortsveränderlicher Bauart“ (EOB) bezeichnet und müssen der Norm IEC / DIN EN 60335-2-69 entsprechen.

4.5.6 Vorabscheider

Bei hohen Staubaufkommen dienen Vorabscheider zur Aufnahme des Großteils des Staubes. Betrieben werden die Vorabscheider mittels eines Saugers und scheiden (je nach Bauart, Wirkungsweise und Staubgröße) bis zu 99% des aufzusaugenden Staubes vor dem Sauger ab.

Die Anforderungen an die Gesundheitsgefahren müssen über den Sauger erfüllt werden.

4.5.7 Luftreiniger / Unterdruckhaltegeräte

Maschinen zur Aufnahme und Ausfiltern von Schwebstäuben und zur Luftreinigung. Luftreiniger müssen nicht baumuster- oder bauartgeprüft nach der Norm IEC / DIN EN 60335-2-69 sein, müssen aber den DGUV Grundsatz 309-012 entsprechen.

Anforderungen an die Luftreiniger:

- Hauptfilter aus geprüften Filtermaterial der Staubklasse M oder H (H13 oder H14 – Berstfestigkeit beachten!)

- Prüfung des dichten Einbaus des Filters und Erreichung des Filtrationsgrades (DOP-TEST)

- Anzeige der Unterschreitung des Mindestluftvolumens

- Angabe der maximalen Raumfläche die abgesaugt werden kann oder des Luftdurchsatzes

sind Luftreiniger, die zusätzlich geeignet sind, durch absaugen von Luft aus einem geschlossenen Bereich einen Unterdruck in diesem Bereich sicherzustellen.

4.6 Saugen von gesundheitsgefährlichen Stäuben

4.6.1 Staubklassen

Durch die weltweite Norm IEC 60335-2-69 und ihre europäische Entsprechung DIN EN 60335-2-69 sind drei Staubklassen für Staubsauger und Entstaubern für den gewerblichen Gebrauch definiert.

Zusätzlich müssen die Maschinen zusätzliche Anforderungen erfüllen beim Aufsaugen von brennbaren Stäuben, Betrieb in explosionsfähiger Atmosphäre und bei Asbest (nach TRGS 519).

a) Staubklasse L

(low = leichte Gefahr)

Zur Abscheidung von Stäuben mit einem Expositions-Grenzwert größer als 1 mg/m³

= „ungefährliche“ Stäube (z.B. Haushaltsstaub, Erde, Gips).

Anforderungen:

Durchlassgrad < 1% / Abscheidegrad >99%

Filterfächenbelastung: 500 m³ x m-² x h-1

Kennzeichnung:

iPulse L-1635 Basic

iPulse L-1635 Top

ISC L-1625

ISC L-1625 Top

ISC L-1650 Top

b) Staubklasse M

(medium = einschließlich gesundheitsgefährlicher Stäube)

Zur Abscheidung von Stäuben mit einem Expositions-Grenzwert größer mindestens 0,1 mg/m³

= gesundheitsgefährliche Stäube (z.B. Schleif- und Sägestäube von Holz, Lacke, Zement).

Anforderungen:

- Durchlassgrad < 0,1% / Abscheidegrad >99,9%

- Filterfächenbelastung: 200 m³ x m-² x h-1

- Verschlussmöglichkeit gegen unbeabsichtigtes Freisetzen von Staub

Kennzeichnung:

iPulse M-1635 Safe

iPulse M-1635 Safe Plus

ISC M-1625 Safe

c) Staubklasse H

(high = einschließlich krebserzeugender Stäube und Krankheitserreger)

Zur Abscheidung von Stäuben mit allen Expositions-Grenzwerten, einschließlich karzinogener und krankheitserregender Stäube (z.B. Blei, Quarz, Schimmel).

Anforderungen:

- Durchlassgrad < 0,005% / Abscheidegrad >99,995%

- Filterfächenbelastung: 200 m³ x m-² x h-1

- Verschlussmöglichkeit gegen unbeabsichtigtes Freisetzen von Staub

- Hauptfilter darf nur mit Werkzeug wechselbar sein

Kennzeichnung:

iPulse H-1635 Safe Plus

d) Zusatzanforderung Asbest

Zulassung des Saugers nach Staubklasse H mit mindestens folgenden zusätzlichen

Anforderungen:

- Bis 1.200 W Hauptfilter Staubklasse H

- Ab 1.200 W abreinigbarer Vorfilter Staubklasse M und Hauptfilter Staubklasse H

- Ab 1.200 W Anschluss für einen Abluftschlauch ins Freie (unter 1.200 W ist er empfohlen)

- formstabile Staubsammeleinrichtung

Kennzeichnung:

iPulse H-1235 Asbest Safe Plus

Staubklasse M erfüllt damit auch die Anforderungen der Staubklasse L.

Staubklasse H erfüllt damit auch die Anforderungen der Staubklassen M und L.

Staubklasse H+Asbest erfüllt damit auch die Anforderungen der Staubklassen H, M und L.

ABER: Allein durch den Einbau eines M- oder H-Filters (z.B. in einen Staubklasse L-Sauger) erfüllt kein Gerät die Anforderungen an die jeweilige höhere Staubklasse!

4.6.2 Prüfung auf Staubklasse

Entstauber und Industriesauger müssen nach der Norm DIN EN 60335-2-69 Baumuster oder Bauart geprüft sein. Diese Prüfung muss durch ein unabhängiges Prüfinstitut (z.B. IFA – Institut für Arbeitsschutz; SLG; TÜV Süd) erfolgen und durch eine Prüfbescheinigung nachgewiesen werden ( Bauart- oder Baumusterprüfung ).

a) Filterprüfung

- Staubklassen L und M: Prüfung des Filtermaterials mit einem Prüfstaubstaub in einer Konzentration von 200mg/m³ - 90% des Prüfstaubes muss einem Partikeldurchmesser zwischen 0,2µm und 2µm haben.

- Staubklasse L: Durchlassgrad Filtermaterials < 1%

- Staubklasse M: Durchlassgrad Filtermaterials < 0,1%

- Staubklasse H: Prüfung des Hauptfilterelements mit einen Prüfaerosol (z.B. DOP-Dispersionsölpartikel) in einer Konzentration zwischen 10mg/m³ und 200mg/m³ - 90% muss einen Durchmesser unter 1µm haben.

- Staubklasse H: Durchlassgrad Hauptfilterelement < 0,005%

b) Geräteprüfung

- Bei Staubklasse M und H muss das montierte Gesamtgerät geprüft werden (zusätzlich zur Filterprüfung).

- Prüfung mit Kalksteinstaub (Korngrößenverteilung: 10% < 1µm, 22% < 2µm, 75% < 5µm) und in einer Konzentration von mindestens 5g/m³ auf Unterschreitung des vorgeschrieben Durchlassgrad (M < 0,1%; H < 0,005%),

- Berstfestigkeit des Hauptfilters bei Überfüllung und Impulswirkung,

- Eine Filterabreinigung darf die Filterwirkung nicht beeinträchtigen (den Durchlassgrad nicht erhöhen),

- Einsaugen von Polsternägeln, das Filterelement darf dabei nicht beschädigt werden,

- Eine Filterabreinigung muss die geforderte Saugleistung wiederherstellen (min. 20% größer als die Mindestluftmenge),

- Die Maschinen müssen mit einer Anzeige (akustisch oder visuell) oder einer Abschaltung der angeschlossenen, stauberzeugenden Maschine für die Unterschreitung der Mindestluftmenge von 20m/s im Saugschlauch oder Rohr (größter einsetzbarer Durchmesser) ausgestattet sein,

- wenn verschieden Durchmesser eine Einstellung der Strömungsgeschwindigkeit erfordern, muss dies werkzeuglos möglich sein

- Maschinen müssen mit einem Wegwerfstaubsammelbehälter ausgerüstet sein, der eine möglichst staubarme Entnahme des Sauggut ermöglicht

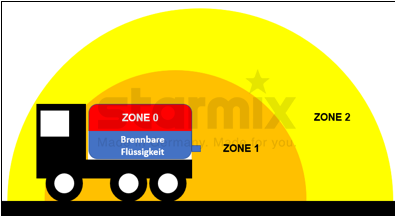

4.7 Anforderungen bei Betrieb in explosionsfähiger Atmosphäre

Eine explosionsfähige Atmosphäre liegt vor, wenn folgende Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind: brennbarer oder explosiver Staub, Flüssigkeit oder Gas, verteilt mit ausreichend Sauerstoff (Luft), Vorliegen einer Zündquelle. Entfällt eine dieser Bedingungen, kann davon ausgegangen werden, dass keine explosionsfähige Atmosphäre vorliegt. Brennbare Stäube sind Partikel mit einer Größe unter < 1mm, die an der Luft mittels einer Zündquelle zu einer Explosion führen können. Brennbare und explosible Stäube sind in der der GESTIS-Staub-Ex Datenbank aufgeführt (http://staubex.ifa.dguv.de) und in Explosionsfähigkeit/Staubexplosionsklasse eingeteilt:

| Staubexplosionsklasse | KST in bar x m x m/s |

| St 1 | 0 bis 200 bar x m x m-1 |

| St 2 | 200 bis 300 bar x m x m-1 |

| St 3 | 300 bar x m x m-1 |

Sauger, die in Bereichen mit explosionsfähiger Atmosphäre betrieben werden oder zum Aufsaugen von brennbaren Stäuben genutzt werden, müssen den Anforderungen nach ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU entsprechen. Werden Geräte in Bereichen mit explosiver Atmosphäre betrieben dürfen nur geeignete Maschinen eingesetzt werden. Die Anforderungen legt die ATEX- Richtlinie (Richtlinie 2014/34/EU) fest. Mindestvorschriften zum Schutz von Beschäftigten, die durch explosionsfähige Atmosphäre gefährdet werden können, legt die ATEX-Betriebsrichtlinie (Richtlinie 1999/92/EG) fest, umgesetzt durch Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Geräte und Schutzsysteme müssen der ATEX-Produktrichtlinie (Richtlinie 74/9/EG) entsprechen. Umgesetzt für Deutschland durch die „Elfte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz“ (Explosionsschutzprodukteverordnung - 11. ProdSV).

4.7.1 Einteilung in Gerätegruppen

Gerätegruppe I:

Geräte für die Verwendung in Bergwerken - Untertagebetrieben, sowie deren Übertageanlagen, die durch Grubengas und / oder brennbare Stäube gefährdet werden können.

| Kategorie | |

| M1 | Sehr hohe Sicherheit Sicherheit muss beim Auftreten von zwei gleichzeitigen, unabhängigen Fehlern gewährleistet sein |

| M2 | Hohe Sicherheit Abschaltung bei explosiver Atmosphäre |

Gerätegruppe II:

Geräte zur Verwendung in allen übrigen Bereichen, die durch explosionsfähige Staub- oder Gasatmosphäre gefährdet werden können.

| Kategorie | ATEX-Zone | Sicherheit |

| 1 | Zone 0 / 20 | Sehr hohe Sicherheit Sicherheit muss beim Auftreten zweier gleichzeitig, unabhängiger Fehler gewährleistet sein. |

| 2 | Zone 1 / 21 | Hohe Sicherheit Sicherheit muss beim Auftreten eines Fehlers gewährleistet sein |

| 3 | Zone 2 / 22 | Normale Sicherheit |

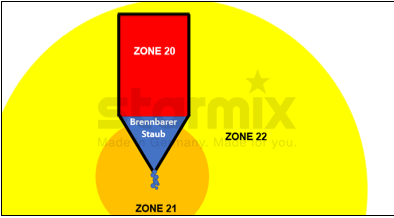

4.7.2 Einteilung ATEX-Zonen

Explosive Bereiche sind Bereiche, in denen eine explosionsfähige Atmosphäre vorliegt. Der Arbeitgeber hat diese Bereiche in Zonen zuzuordnen (Gefährdungsbeurteilung):

| Stoffgruppe | ATEX-Zone | Explosionsgefahr |

| 0 | ständig, häufig, über längere Zeit | |

| Gas (G) Dampf; Aerosol; Nebel | 1 | gelegentlich (bei Normalbetrieb) |

| 2 | selten oder kurzzeitig |

| 20 | Ständig, häufig, über längere Zeit | |

| Staub (D) | 21 | gelegentlich (bei Normalbetrieb) |

| 22 | selten oder kurzfristig |

Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt <55°C gelten als brennbares Gas (DIN EN 60335-2-69 Pkt.1). Bei Entstehung von brennbaren Aerosolen gelten diese ebenfalls als Gas.

Grundlegende Sicherheitsanforderungen:

- Primärer Explosionsschutz: Vermeidung oder Einschränkung der Bildung explosionsfähiger Atmosphäre (Durchlüftung; Inertisierung; Substitution …)

- Sekundärer Explosionsschutz: Vermeidung von Zündquellen (Einsatz von Geräte gemäß ATEX-Gerätegruppen; …)

- Tertiärer Explosionsschutz: Beschränkung der Auswirkungen einer eventuellen Explosion (konstruktiver Explosionsschutz)

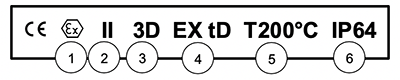

4.7.3 Kennzeichnung explosionsgeschützter Geräte

Jedes Gerät muss eindeutig gekennzeichnet sein mit Angaben zu Hersteller / Handelsname / Marke, Gerätebezeichnung, CE-Kennzeichnung. Zusätzlich die genaue Kennzeichnung zur Verwendung:

1. Jedes Gerät muss mit dem Explosionsschutzkennzeichen gekennzeichnet sein:

2. Gerätegruppe

| I | Bergbau |

| II | alle anderen Bereiche |

| 1G | ATEX Zone 0 |

| 2G | ATEX Zone 1 |

| 3G | ATEX Zone 2 |

Staub:

| 1D | ATEX Zone 20 |

| 2D | ATEX Zone 21 |

| 3D | ATEX Zone 22 |

4. Explosionsschutz "Ex":

| i | Eigensicherheit (ia für Zone 0; ib für Zone 1 & 2) |

| d | druckfeste Kapselung |

| e | erhöhte Sicherheit |

| p | Überdruckkapselung |

| o | Ölkapselung |

| m | Vergusskapselung |

| q | Sandkapselung2 |

| n | Zündschutzart Zone 2 (nA nicht funkend; nC geschützte Kontakte; nR schwadensichere Gehäuse; nL Energie-begrenzt; nP vereinfachte Überdruckkapselung) |

| s | Sonderschutz |

| pD | Überdruckkapselung |

| iD | Eigensicherheit |

| mD | Vergusskapselung |

| tD | Schutz durch Gehäuse |

5. Temperaturklasse oder Oberflächentemperatur

| T1 | Temperaturklasse ≤ 450°C |

| T2 | Temperaturklasse ≤ 300°C |

| T3 | Temperaturklasse ≤ 200°C |

| T4 | Temperaturklasse ≤ 135°C |

| T5 | Temperaturklasse ≤ 100°C |

| T6 | Temperaturklasse ≤ 85°C |

| ...°C | Oberflächentemperatur |

6. Schutzart nach IP (Eignung elektrischer Betriebsmittel gegen potenzielle Gefährdungen nach DIN EN 6029).

Erste Kennziffer: Schutz gegen Fremdkörper

| 0 | kein Schutz |

| 1 | Schutz gegen Fremdkörper ≥50mm |

| 2 | Schutz gegen Fremdkörper ≥12,5mm |

| 3 | Schutz gegen Fremdkörper ≥2,5mm |

| 4 | Schutz gegen Fremdkörper ≥1mm |

| 5 | Schutz gegen Staub |

| 6 | staubdicht |

Zweite Kennziffer: Schutz gegen Wasser

| 0 | kein Schutz |

| 1 | Schutz gegen Tropfwasser |

| 2 | Schutz gegen Tropfwasser bei Gehäuseneigung bis 15° |

| 3 | Schutz gegen fallendes Sprühwasser aus Winkel bis zu 60° |

| 4 | Schutz gegen allseitiges Spritzwasser |

| 5 | Schutz gegen Strahlwasser |

| 6 | Schutz gegen starkes Strahlwasser |

| 7 | Schutz gegen zeitweises Untertauchen |

| 8 | Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen |

Kann eine Kennziffer nicht angegeben werden, wird diese durch ein „X“ ersetzt (z.B. IP X4).

4.7.3 Kennzeichnung explosionsgeschützter Geräte

Staubsauger und Entstauber die zur Aufnahme von brennbaren Stäuben eingesetzt werden und außerhalb einer ATEX Zone oder maximal in der ATEX Zone 22 betrieben werden, müssen der Bauart 22 entsprechen und der Staubklasse L, M oder H.

Ausgenommen sind Maschinen, die ausschließlich zur Aufnahme von Holzstaub dienen und maximal 1.200 W Bemessungsleistung haben und das Volumen des Staubbehälters maximal 50 dm³ (=50 Liter) beträgt.

Kennzeichnung:

4.8 ESD Sauger

In ESD geschützten Bereichen dürfen keine elektrostatischen Entladungen entstehen!

Sauger für den Einsatz in ESD geschützten Bereichen müssen folgende Anforderungen erfüllen (DIN EN 60335-2-69 Anhang DD):

- Ableitwiderstand Gesamtgerät ≤ 1MΩ

- Keine Erzeugung von elektrostatischer Aufladung

- Staubklasse L, M oder H

- Schutzklasse 1

- Mindestens der Schutzart IP 54

- Zubehör elektrostatisch ableitend

Kennzeichnung:

4.9 Reinraumsauger

Relevante Normen für Reinräume legen nur die Anforderungen an die maximale Partikelzahl in Abhängigkeit von der Partikelgröße in den Reinräumen fest.

Relevante Normen sind ISO 14644 (Halbleitertechnik, Raumfahrt); VDI 2083 (Lebensmittel); EU-GMP Leitfaden Annex 1 (Pharmazie).

Eine (Prüf- oder Zertifizierungs-) Norm an Reinraumsauger gibt es nicht und die Anforderungen können nur aufgrund der Reinraumklassen abgeleitet werden.

Da in allen Reinräumen jeder Partikel vermieden werden muss, sollten die Sauger:

- die höchste Abscheiderate haben (Staubklasse H),

- keine zusätzlichen Stäube erzeugen (kohlebürstenlose Motoren = Magnetläufer, EC-Motoren; abriebfeste Oberflächen insbesondere bei den Rädern)

- keine elektrostatischen Aufladungen erzeugen (z.B. ESD oder ATEX-Sauger).

5 Gesundheitsgefahren

5.1 Aufnahmewege

Stoffe können auf verschiedene Arten in unseren Körper gelangen:

| Resorptiv | Aufnahme über Haut und Schleimhäute |

| Inhalativ | Aufnahme über die Atemwege |

| Dermal | Aufnahme über Haut |

| Oral | Aufnahme durch Verschlucken |

Für den Aufnahmeweg kann es eine Rolle spielen, ob der Stoff als Partikel, Flüssigkeit, Gas, Dampf oder Aerosol vorliegt. Nach CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) sind Stoffe nach ihren Gefährdungen zu bewerten und einzustufen.

5.1.1 Resorptiv

Resorptiv ist die Aufnahme über Haut (dermal) und Schleimhäute. Da sich Schleimhäute im Atem- und Verdauungsbereich befinden, schließt das immer eine inhalative und orale Aufnahme mit ein.

5.1.2 Inhalativ

Aufnahme über die Atemwege.

Mit der Atemluft werden Schwebstäube eingeatmet. Der Grobstaub wird an den Nasenhärchen und den Schleimhäuten des Mund- / Rachenraum abgeschieden. Je kleiner die Partikel, desto tiefer werden diese eingeatmet. Alveolengängige Partikel können bis in die Lungenbläschen gelangen. Körpereigene Fresszellen versuchen die inhalierten Stoffe vollständig zu umschließen, abzutransportieren und über die Nieren auszuscheiden.

Bei als karzinogen eingestuften Fasern (WHO-Faser) funktioniert das nicht, da diese von den Fresszellen sie nicht vollständig umschlossen werden können und dabei absterben. Wenn diese Fasern nicht-biobeständig sind, können diese Fasern zerstört werden und ein Abtransport kann stattfinden. Biobeständige Fasern werden nicht oder nur sehr langsam zerstört und verbleiben entsprechend lange im Körper!

Lungengängige Fasern mit bestimmten Merkmalen werden als karzinogen eingestuft, Krebserregende Fasern (WHO-Faser):

- Länge > 5µm

- Durchmesser < 3µm

- Länge-zu-Durchmesser-Verhältnis > 3:1

- (Biobeständigkeit)

Die Biobeständigkeit bestimmt die Verweildauer im Körpergewebe. Zur Sicherheit ist eine zulässige Halbwertszeit von höchsten 40 Tagen festgelegt, d.h. um eine Krebsgefahr auszuschließen, müssen sich nach 40 Tagen die Hälfte der Fasern aufgelöst haben.

5.1.3 Dermal

Aufnahme über Haut.

Stoffe können über die Haut und Schleimhäute in den Körper dringen und sich beispielsweise im Fettgewebe oder in Organen anlagern. Bekannteste Beispiele sind die sogenannten Kontaktgifte wie der chemische Kampfstoff Sarin, das Insektizid DDT, die Holzschutzmittel PCP und Lindan... (auch als „hautresorptiv“ umschrieben).

5.1.4 Oral

Aufnahme durch Verschlucken. Stoffe, die über das Verdauungssystem gesundheitsschädlich wirken, dafür müssen diese Stoffe verschluckt werden.

5.2 Einstufung und Kennzeichnung nach CLP-Verordnung (GHS)

Nach CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) sind Stoffe nach ihren Gefährdungen zu bewerten, einzustufen und zu kennzeichnen. Dafür muss der Hersteller oder Inverkehrbringer ein Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung stellen.

Sicherheitsdatenblatt, vorgeschrieben Angaben:

- Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- Mögliche Gefahren

- Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Handhabung und Lagerung

- Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

- Physikalische und chemische Eigenschaften

- Stabilität und Reaktivität

- Toxikologische Angaben

- Umweltbezogene Angaben

- Hinweise zur Entsorgung

- Angaben zum Transport

- Rechtsvorschriften

- Sonstige Angaben

(Muster für Sicherheitsdatenblätter sind unter www.baua.de zu finden.)

5.2.1 Biologische Gesundheitsgefahren

a) Akute Toxizität

Schädliche Wirkungen, die auftreten, wenn ein Stoff oder Gemisch in einer Einzeldosis oder innerhalb von 24 Stunden in mehreren Dosen oral oder dermal verabreicht oder 4 Stunden lang eingeatmet wird. Die Einstufung der akuten Toxizität bezieht sich auf die Einzelstoffe, bei Gemischen ist die Einstufung ist die akute Toxizität auf Basis der Einzelstoffe (auf Grundlage der ATE-Werte) zu berechnen. Damit kann sich eine völlig neue Gefährdungskategorie ergeben.

ATE (= acute toxicity estimate / Schätzwert Akuter Toxizität) entspricht der geringsten geschätzten Dosis / Anteil bei der die jeweilige Gefährdung eintreten kann.

Kennzeichnung:

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 1 / Acute Tox 1 | H300 - Lebensgefahr bei Verschlucken.

H310 - Lebensgefahr bei Hautkontakt. H330 - Lebensgefahr bei Einatmen. |

| Kategorie 2 / Acute Tox 2 | H300 - Lebensgefahr bei Verschlucken.

H310 - Lebensgefahr bei Hautkontakt. H330 - Lebensgefahr bei Einatmen. |

| Kategorie 3 / Acute Tox 3 | H301 - Giftig bei Verschlucken.

H311 - Giftig bei Hautkontakt. H331 - Giftig bei Einatmen. |

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 4 / Acute Tox 4 | H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H312 - Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. |

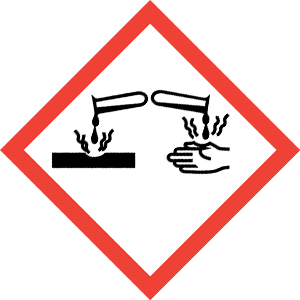

b) Ätz- / Reizwirkung auf die Haut

Ätzwirkung ist eine irreversible (unheilbare) Hautschädigung innerhalb eines Beobachtungszeitraum von 14 Tagen, z.B. Verätzung, Nekrose, Geschwüre, Blutungen usw.

Reizwirkung eine reversible (heilbare) Hautschädigung, z.B. Rötungen, Schorfbildung, Entzündungen … (die bei wiederholter Einwirkung auch zu einer irreversiblen Hautschädigung führen kann).

Kennzeichnung:

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 1A / Skin Corr. 1A Kategorie 1B / Skin Corr. 1B Kategorie 1C / Skin Corr. 1C | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden |

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 2 / Skin Irrit. 2 | H315 - Verursacht Hautreizungen |

c) Schwere Augenschädigung / Augenreizung

Schwere Augenschädigung: Erzeugen von Gewebeschäden im Auge oder einer schwerwiegenden Verschlechterung des Sehvermögens, die innerhalb von 21 Tagen nicht vollständig reversibel ist.

Augenreizung: Erzeugen von Veränderungen am Auge, die innerhalb von 21 Tagen vollständig reversibel ist.

Kennzeichnung:

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 1 / Eye Dam. 1 | H318 - Verursacht schwere Augenschäden |

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 2 / Eye Irrit. 2 | H319 - Verursacht schwere Augenreizungen |

d) Sensibilisierend für die Atemwege oder der Haut

Sensibilisierende Stoffe oder Substanzen können über das Immunsystem eine Überempfindlichkeitsreaktion, bis hin zur Allergie, auslösen. Allergie ist eine krankhafte Abwehrreaktion des Immunsystems.

Kennzeichnung:

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 1A / Resp.Sens. 1A | H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. |

| Kategorie 1B / Resp. Sens. 1B |

H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

|

|

Kategorie 1 / Resp. Sens. 1 |

H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

|

Kennzeichnung:

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 1A / Skin Sens. 1A | H317 - Verursacht schwere Augenreizungen |

|

Kategorie 1B / Skin Sens. 1B |

H317 - Verursacht schwere Augenreizungen

|

|

Kategorie 1 / Skin Sens. 1 |

H317 - Verursacht schwere Augenreizungen

|

e) Keimzellmutagenität – erbgutverändernd

Dauerhafte Veränderung im genetischen Material von Zellen. Betrifft hauptsächlich Stoffe, die Mutationen in den Keimzellen von Menschen auslösen können und die an die Nachkommen weitergegeben werden können.

Kennzeichnung:

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 1A / Muta. 1A | H340 - Kann genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). |

|

Kategorie 1B / Muta. 1B |

H340 - Kann genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).

|

Kennzeichnung:

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie2 / Muta. 2 | H341 - Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). |

f) Karzinogene Wirkung

Stoffe der Krebs erzeugen oder die Krebshäufigkeit erhöhen kann.

Sind bei (ordnungsgemäß durchgeführten) Tierversuchen eine karzinogene Wirkung nachgewiesen wurden, ist davon auszugehen, dass die Stoffe beim Menschen ebenfalls Tumore erzeugen – wenn keine eindeutigen Nachweise dagegen vorliegen!

Kennzeichnung

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 1A / Carc.. 1A | H350 - Kann Krebs erzeugen. (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). |

|

Kategorie 1B / Carc. 1B |

H350 - Kann Krebs erzeugen. (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).

|

Kennzeichnung:

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 2 / Carc.. 2 | H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). |

Für karzinogene Stoffe der Kategorie 1 gibt es keine Konzentrationsschwelle oder Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) bei denen eine krebserzeugende Wirkung ausgeschlossen werden kann. Für die Stoffe wird eine Exposition-Risiko-Beziehung (ERB) angegeben, bis zu welcher Konzentration eine statistische Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Krebs-Erkrankung akzeptiert oder toleriert wird (TRGS 910):

- Akzeptanzrisiko: 4 : 10.000 (Ziel: 4 : 100.000)

- Toleranzrisiko: 4 : 1.000

- Überschreitung des Toleranzrisikos ist mit einem „nicht tolerierbaren Risiko gleichzusetzen.

Kennzeichnung:

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 1A / Repr. 1A | H360 - Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. (sofern bekannt, konkrete Wirkung angeben) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht) |

|

Kategorie 1B / Repr. 1B |

H360 - Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. (sofern bekannt, konkrete Wirkung angeben) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht)

|

Kennzeichnung:

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 2 / Repr.. 2 | H361 - Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. (sofern bekannt, konkrete Wirkung angeben) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht) |

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Lact. | H362 - Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen |

Weitere (mögliche) Kennzeichnung nach Auswirkung:

RD Entwicklungsschädigend (fruchtschädigend)

RF Fruchtbarkeitsgefährdend (Beeinträchtigung der Fortpflanzungsfähigkeit)

h) Spezifische Zielorgan Toxizität

Stoffe die toxisch auf ein spezifisches Zielorgan wirkt, unabhängig ob dies reversibel oder irreversibel ist, unmittelbar oder verzögert auftreten.

Kennzeichnung:

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 1 / STOT SE 1 | H370 - Schädigt die Organe (oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig nachgewiesen ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht) |

Kennzeichnung:

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 2 / STOT SE 2 | H371 - Kann die Organe schädigen (oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig nachgewiesen ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht) |

Kennzeichnung:

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 3 / STOT SE 3 | H335 - Kann die Atemwege reizen.

H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |

Kennzeichnung:

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 1 / STOT RE 1 | H372 - Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition (oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig nachgewiesen ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht) |

Kennzeichnung:

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 2 / STOT RE 2 | H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition (oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig nachgewiesen ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht) |

i) Aspirationsgefahr

Aspiration: Eindringen Flüssigkeiten oder Feststoffen - direkt über die Mund- oder Nasenhöhle oder indirekt durch Erbrechen - in die Luftröhre und den unteren Atemtrakt.

Kennzeichnung:

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 1 / Asp. Tox. 1 | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein |

i) j) Biostoffen, Einstufung in Risikogruppen

Biostoffe sind Mikroorganismen, Zellkulturen und Endoparasiten (auch in gentechnisch veränderter Form), die bei Menschen Infektionen, übertragbare Krankheiten, Toxinbildung, sensibilisierende oder sonstige, die Gesundheit schädigende Wirkungen hervorrufen können.

Die Einstufung von Biostoffen ist in der Biostoffverordnung (BioStoffV) geregelt. Eingestufte Biostoffe werden durch die Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) geregelt.

- Risikogruppe 1: Biostoffe, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie beim Menschen eine Krankheit hervorrufen (z.B. fast alle Schimmelpilze),

- Risikogruppe 2: Biostoffe, die eine Krankheit beim Menschen hervorrufen können und eine Gefahr für Beschäftigte darstellen könnten; eine Verbreitung in der Bevölkerung ist unwahrscheinlich; eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung ist normalerweise möglich (z.B. Aspergillus fumigatus; Hepatitis A),

- Risikogruppe 3: Biostoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr für Beschäftigte darstellen können; die Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung kann bestehen, doch ist normalerweise eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung möglich (z.B. Hepatitis B),

- Risikogruppe 4: Biostoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr für Beschäftigte darstellen; die Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung ist unter Umständen groß ; normalerweise ist eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung nicht möglich (z.B. Ebola, Lassa-Fieber).

k) Phototoxizität

Bei phototoxischen Stoffen entsteht eine akute toxische Reaktion nach Kontakt des Stoffes mit anschließender Lichteinwirkung. Dies kann sich in Wundbildung, Rötung, Juckreiz, Austrocknung … äußern. Phototoxische Substanzen können auch in natürlich, z.B. in Pflanzen, vorkommen (z.B. Bärenklau, Bergamotte, Engelwurz) (Quelle: „Giftpflanzen Pflanzengifte“ von Roth, Daunderer, Kormann, ISBN 3-933203-31-7).

Phototoxische Substanzen (Beispiele):

- Amiodaron

- Benzophenon

- Fluorchinolone

- Furocumarine

- Hypericin

- Isotretinoin

- Naproxen

- Porphyrine

- Sulfonamide

- Tetracycline

5.2.2 Physikalische Gefahren

a) Physikalische Eigenschaften von Stoffen und Gemischen

Brennbar: Stoffe, die durch eine Zünd- oder Wärmequelle brennen (Stäube und Aerosole von brennbaren Stoffen sind explosionsgefährlich).

Chemische Reaktion: Reaktion des Stoffes mit anderen Stoffen, die kann endotherm (Aufnahme von Wärme und Energie) oder exotherm (Abgabe von Wärme und Energie). Exotherme Reaktionen können explosionsartig ablaufen.

Dampfdruck: Flüchtigkeit einer Substanz – Wechsel des Aggregatzustands von fest oder flüssig in gasförmig unter Druck; Angabe in Pa oder bar (umgangssprachlich auch als „ausgasen“ bezeichnet).

Dichte (spezifisches Gewicht; Rohdichte): Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes, Angabe in g/cm³ oder g/ml.

Explosionsgefahr: Stoffe (Staub; Aerosol, Gas) die durch eine Zündquelle an der Luft explodieren. Angabe der „unteren -“ und „oberen Explosionsgrenze“ in %. Untere Explosionsgrenze = Explosionsgefahr bei geringstem Anteil des Stoffes an der Luft; oberen Explosionsgrenze = Explosionsgefahr bei maximalem Anteil des Stoffes an der Luft.

Löslichkeit: eines Stoffes in einem Lösungsmittel, Angabe in ppm (parts per million), mg/l oder %. (Wasserlöslichkeit: Lösungsmittel = Wasser).

Schmelzpunkt: Übergang eines Stoffes vom festem in den flüssigen Zustand, Angabe in Grad Celsius (°C) oder Kelvin (K).

Siedepunkt: Übergang eines Stoffes vom flüssigen in den gasförmigen Zustand Angabe in Grad Celsius (°C) oder Kelvin (K).

Zündtemperatur: Mindesttemperatur bei der ein brennbarer Stoff sich an der Luft selbst entzündet, Angabe in Grad Celsius (°C) oder Kelvin (K).

b) Explosive Stoffe und Gemische

Explosive Stoffe und Gemische sind Feststoffe oder Flüssigkeiten, die durch chemische Reaktionen Gase entwickeln können, die in Umgebung Zerstörungen verursachen können durch Temperaturen, Druck und Geschwindigkeit.

Dazu gehören:

Explosiv- / Sprengstoffe („Explosivstoffe für Zerstörungen“)

pyrotechnische Erzeugnisse („Explosivstoffe zu Unterhaltungszwecken“)

instabile Stoffe und Gemische („Explosivstoffe, die zu empfindlich für die normale Handhabung sind “).

Kennzeichnung

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| instabil explosiv / Unst. Expl. | H200 - Instabil, explosiv. |

| Unterklasse 1.1 / Expl. 1.1 | H201 - Explosiv; Gefahr der Massenexplosion. |

| Unterklasse 1.2 / Expl. 1.2 | H202 - Explosiv; große Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke. |

| Unterklasse 1.3 / Expl. 1.3 | H203 - Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. |

| Unterklasse 1.5 / Expl. 1.5 | H205 - Gefahr der Massenexplosion bei Feuer. |

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Unterklasse 1.4 / Expl. 1.4 | H204 - Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. |

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Unterklasse 1.6 / Expl. 1.6 | Kein Gefahrenhinweis |

c) Entzündbare Gase

Entzündbare Gase oder Gasgemische sind unter Normalbedingungen, unter Beteiligung von Sauerstoff oder Luft, entzündbar und weisen einen Explosionsbereich auf.

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 1 / Flam. Gas 1 | H220 - Extrem entzündbares Gas. |

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Unterklasse 2 / Flam. Gas 2 | Entzündbare Gase. |

d) Entzündbare Aerosole (Aerosolepackungen)

Unter Aerosole sind hier Aerosolepackungen zu verstehen:

- nicht nachfüllbaren Behälter, gefüllt mit Gas (verdichtet, verflüssigt oder unter Druck), Flüssigkeiten und / oder Feststoffen (als Paste oder Pulver)

- Möglichkeit der Entnahme des Inhalts als Schaum, Paste, Pulver in flüssiger oder gasförmiger Form.

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 1 / Aerosol 1 | H 222 - Extrem entzündbares Aerosol |

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 2 / Aerosol 2 | H223 - Entzündbares Aerosol |

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 1 / Ox. Gas 1 | H270 - Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel |

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| verdichtetes Gas / Comp. | H280 - Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. |

| verflüssigtes Gas / Liq. | H280 - Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. |

| Tiefgekühltes verflüssigtes Gas / Ref. Liq | H281 - Enthält tiefgekühltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder Verletzungen verursachen. |

| gelöstes Gas / Diss. | H280 - Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. |

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 1 / Flam. Liq. 1 | H224 - Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. |

| Kategorie 2 / Flam. Liq. 2 | H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |

| Kategorie 3 / Flam. Liq. | H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |

Entzündbar: pulverförmige, körnige oder pastöse Stoffe / Gemische, die leicht brennbar sind (durch eine Zündquelle entzündet werden können) oder durch Reibung Brand verursachen oder fördern können.

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 1 / Flam. Sol. 1 | H228 - Entzündbarer Feststoff |

| Kategorie 2 / Flam. Sol. 2 | H228 - Entzündbarer Feststoff |

Thermisch instabile, flüssige oder feste Stoffe oder Gemische, die ohne Beteiligung von Sauerstoff oder Luft, explosionsartig reagieren können. Das schließt Stoffe oder Gemische aus, die als explosive Stoffe/Gemische, als organische Peroxide oder als oxidierend eingestuft wurden.

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Typ A / Self-react. A | H240 - Erwärmung kann Explosion verursachen |

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Typ B / Self-react. B | H241 - Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen |

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Typ C / Self-react. C | H242 - Erwärmung kann Brand verursachen |

| Typ D / Self-react. D | H242 - Erwärmung kann Brand verursachen |

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Typ E / Self-react. E | H240 - Erwärmung kann Explosion verursachen |

| Typ F / Self-react. F | H242 - Erwärmung kann Brand verursachen |

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Typ G / Self-React. G | kein Gefahrenhinweis |

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 1 / Flam. Gas 1 | H230 -Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren |

| Kategorie 2 / Flam Gas 2 | H231 – Kann auch in Abwesenheit von Luft bei erhöhtem Druck und/oder erhöhter Temperatur explosionsartig reagieren. |

Flüssigkeiten, Feststoffe oder Gemische die, bereits in kleinen Mengen, sich an der Luft innerhalb von 5 Minuten selbst entzünden.

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Flüssigkeit Kategorie 1 / Pyr. Liq. 1 | H250 - Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst |

| Feststoff Kategorie 1 / Pyr. Sol. 1 | H250 - Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst |

Flüssigkeiten, Feststoffe oder Gemische, die an der Luft sich selbst erhitzen und sich nur in großen Mengen und nach einem langen Zeitraum selbst entzünden.

Kennzeichnung:

| Einstufung | Kennzeichnung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 1 / Self-Heat 1 | Gefahr | H251 - Selbsterhitzungsfähig, kann in Brand geraten. |

| Kategorie 2 / Self-Heat. 2 | Achtung | H252 - In großen Mengen selbsterhitzungsfähig, kann in Brand geraten. |

Feststoffe, Flüssigkeiten oder Gemische, die durch Reaktion mit Wasser sich spontan entzünden oder in gefährlichen Mengen entzündbare Gase entwickeln.

Kennzeichnung:

| Einstufung | Kennzeichnung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 1 / Water-react. 1 | Gefahr | H260 - In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können. |

| Kategorie 2 / Water-react. 2 | Gefahr | H260 - In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können. |

| Kategorie 3 / Water-react. 3 | Achtung | H261 - In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase. |

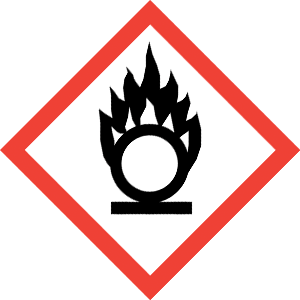

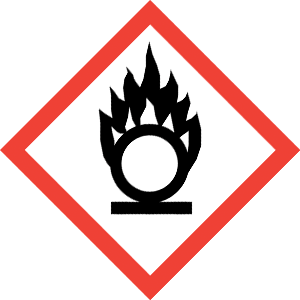

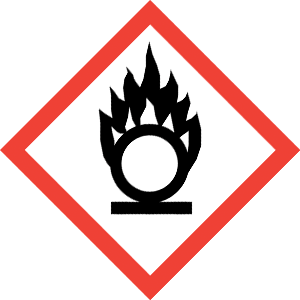

Feststoffe, Flüssigkeiten oder Gemische die einen Brand anderer Materialien verursachen oder beschleunigen können, dabei müssen diese Stoffe nicht selbst brennbar sein.

Kennzeichnung:

| Einstufung | Kennzeichnung | Gefahrenhinweis |

| Flüssigkeit Kategorie 1 / Ox. Liq. 1 | Gefahr | H271 - Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel. |

| Flüssigkeit Kategorie 2 / Ox. Liq. 2 | Gefahr | H271 - Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel. |

| Flüssigkeit Kategorie 3 / Ox. Liq. 3 | Achtung | H272 - Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. |

| Feststoff Kategorie 1 / Ox. Sol. 1 | Gefahr | H271 - Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel. |

| Feststoff Kategorie 2 / Ox. Sol. 2 | Gefahr | H271 - Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel. |

| Feststoff Kategorie 3 / Ox. Sol. 3 | Achtung | H272 - Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. |

Flüssige oder feste organische Stoffe, die thermisch instabile sind oder die einer selbstbeschleunigenden exothermen Zersetzung unterliegen können. Zusätzlich können sie noch folgende Eigenschaften aufweisen: explosiver Zersetzung, schnell Brennbarkeit, Schlag- oder Reibungsempfindlichkeit und / oder gefährlich Reaktion mit anderen Stoffen.

Kennzeichnung:

| Einstufung | Kennzeichnung | Gefahrenhinweis |

| Typ A / Org. Perox. A | Gefahr | H240 - Erwärmung kann Explosion verursachen |

| Einstufung | Kennzeichnung | Gefahrenhinweis |

| Typ B / Org. Perox. B | Gefahr | H241 - Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen |

| Einstufung | Kennzeichnung | Gefahrenhinweis |

| Typ C / Org. Perox. C | Gefahr | H242 - Erwärmung kann Brand verursachen |

| Typ D / Org. Perox. D | Gefahr | H242 - Erwärmung kann Brand verursachen |

| Einstufung | Kennzeichnung | Gefahrenhinweis |

| Typ E / Org. Perox. E | Achtung | H242 - Erwärmung kann Brand verursachen |

| Typ F / Org. Perox. F | Achtung | H242 - Erwärmung kann Brand verursachen |

| Einstufung | Kennzeichnung | Gefahrenhinweis |

| Typ G / Org. Perox. G | Kein Symbol | Kein Gefahrenhinweis |

Stoffe oder Gemische, die auf Metalle chemisch einwirken und sie beschädigen oder zerstören können.

Kennzeichnung:

| Einstufung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 1 / Met. Corr 1 | H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |

5.2.3 Umweltgefahren

a) Gewässergefährdend

Stoffe die akut (kurzfristig) oder chronisch (langfristig) gefährdend für Wasserlebewesen sind.

Akute gewässergefährdende Wirkung:

Kennzeichnung:

| Einstufung | Kennzeichnung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 1 / Aquatic Acute 1 | Achtung | H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen |

| Einstufung | Kennzeichnung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 1 / Aquatic Chronic 1 | Achtung | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |

| Kategorie 2 / Aquatic Chronic 2 | Achtung | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

| Einstufung | Kennzeichnung | Gefahrenhinweis |

| Kategorie 3 / Aquatic Chronic 3 | Kein Symbol | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

| Kategorie 4 / Aquatic Chronic 4 | Kein Symbol | H413 - Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. |

b) Die Ozonschicht schädigend

Stoffe die aufgrund eines Nachweises oder bei denen zu erwarten ist, dass diese die Ozonschicht schädigen.

6 Typische Schadstoffe

6.1 A- und E-Staub

Sauger

- Mindestens Staubklasse M

- iPulse M-1635 Safe

- iPulse M-1635 Safe Plus

- ISC M-1625 Safe

Beschreibung

- E-Staub (einatembar): Alle Stäube die eingeatmet werden können

- A-Staub (alveolengängig): Anteil der E-Stäube der die Alveolen (Lungenbläschen) und Bronchiolen erreichen kann

Vorkommen

A- und E-Stäube entstehen bei:

- Einsatz von staubenden Materialien

- Einsatz stauberzeugenden Maschinen

- Aufwirbelung von abgelagerten Stäuben…

Gesundheitsgefahren

Aufnahmewege:

- Inhalativ

- (je nach Stoff können weitere Aufnahmewege hinzukommen)

Gesundheitliche Auswirkungen:

- Asthma

- Chronische Bronchitis (COPD)

- Silikose („Stein- oder Staublunge“)

- Tätigkeiten mit Quarzstäube gelten als krebserzeugende Tätigkeiten

Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW):

- E-Staub: 10 mg/m³

- A-Staub: 1,25 mg/m³

Regeln, Richtlinien, Merkblätter, Umsetzungshilfen

- TRGS 504: Tätigkeiten mit Exposition gegenüber A- und E-Staub

6.2 Asbest

Sauger

- Staubklasse H mit Zusatzanforderung Asbest

Beschreibung

- Natürlich vorkommende Silikate mit Faserstruktur

- Lungengängige, krebserzeugende Fasern (L >5mµ; D <3µm; L:D >3:1)

- Amphibol-Asbest:

- Amosit – Braunasbest

- Krokydolith – Blauasbest (Spritzasbest)

- Aktinolith; Antophyllit; Tremolit

- Serbentin-Asbest:

- Chrysotil – Weißasbest (macht >90% des verwendeten Asbestes aus)

- Eigenschaften:

- Hitzebeständig

- Säure- und Laugenbeständig

- Isolierend (Temperatur, elektrisch)

- Gut verarbeitbar

Vorkommen

- Bauprodukte:Asbestzement (Platten, Rohre, Formstücke, …); Putze, Spachtelmassen, Kleber, Farben, Bodenbeläge …

- Hitze- oder Brandschutz: Spritzasbest; Brandschutzklappen, Brandschutztüren, Brandschottungen, Funkenschutzklammern, Isolatoren …

- Dichtmassen: Dichtungen, Kitte, Abdichtungsbahnen (PAK) …

- Textilien: Hitzeschutzkleidungen, Schnüre, Stopfmassen …

- Reib- und Kupplungsbeläge: bei Fahrzeugen, Fahrstühlen, Maschinen …

- (über 3.000 bekannte Anwendungen von Asbest in Produkten)

Gesundheitsgefahren

Aufnahme:

- Inhalativ

Gesundheitliche Auswirkungen:

- Asbestose (Asbest-Staublunge)

- Karzinogen Kategorie 1A / Carc. 1A (Lungen-, Kehlkopf-. Eierstockkrebs ; Mesotheliom)

„Grenzwerte“:

- Weißbereich: 1.000 F/m³

- Akzeptanzkonzentration: 10.000 F/m³

- Toleranzrisiko: 100.000 F/m³

Regeln, Richtlinien, Merkblätter, Umsetzungshilfen

- TRGS 519: Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten

- TRGS 517: Tätigkeiten mit potenziell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen und daraus hergestellten Gemischen und Erzeugnissen

- Asbestrichtlinie; Richtlinie für die Bewertung und Sanierung schwach gebundener Asbestprodukte in Gebäuden

- DGUV Information 201-012 (bisher: BGI 664); 201-012 Verfahren mit geringer Exposition gegenüber Asbest bei Abbruch, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten

- LAGA Merkblatt 23; Vollzugshilfe zur Entsorgung asbesthaltiger Abfälle

Verbote:

- 1995 Deutschland: Herstellungs-, Verwendungs- und Inverkehrsbringungsverbot

- 2005 EU: Herstellungs-, Verwendungs- und Inverkehrsbringungsverbot

- (ausgenommen sind die Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten (ASI-Arbeiten))

Anforderungen für ASI-Arbeiten mit Asbest:

- Bauherr / Auftraggeber: Ermittlungspflicht auf asbesthaltige Stoffe (LBO; KrWG)

- Ausführende Unternehmen:

- Sachkunde nach TRGS 519 für verantwortliche und Aufsichtsführende Person

- Zulassung als Fachbetrieb bei AS-Arbeiten an schwach gebundenen Asbest

- Anzeige der Arbeiten an die Arbeitsschutzbehörde (Meldung an die Berufsgenossenschaft)

6.3 Holzstaub

Sauger

- Bis 1.200 W Leistungsaufnahme und bis 50 Liter Staubsammelbehälter

Mindestens Staubklasse M

- Über 1.200 W Leistungsaufnahme oder über 50 Liter Staubsammelbehälter

Zusätzlich Bauart 22

Beschreibung

- Holzstaub entsteht bei der Be- oder Verarbeitung von Holzwerkstoffen.

- Hartholzstäube gelten als krebserzeugend!

- Einige Holzarten gelten als sensibilisierend!

Gesundheitsgefahren

Aufnahmewege:

- Inhalativ

Gesundheitliche Auswirkungen:

- Asthma

- Chronische Bronchitis (COPD)

- Teilweise Karzinogen (Hartholzstäube)

- Teilweise sensibilisierend

Physikalische Gefahren:

- Entzündbare Feststoffe

Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):

- 2 mg/m³ für Holzstäube < 100µm

Krebserzeugende Hartholzstäube nach TRGS 906:

| Afrikanisches Mahagony (KHXX) | Limba (TMSP) |

| Afrormosioa (PKEL) | Linde (TIXX) |

| Ahorn (ACXX) | Mansonia (MAXX) |

| Balsa (OHXX) | Meranti (SHXX) |

| Birke (BEXX) | Nyaoth |

| Brasilianisches Rosenholz (DLNG) | Obeche |

| Buche (FAXX) | Palisander (DLXX) |

| Ebenholz (DSXX) | Pappel (POXX) |

| Eiche (QCXX) | Platane (PLXX) |

| Erle (ALXX) | Rimu, Red Pine |

| Esche (FXXX) | Teak (TEGR) |

| Hickory (CAXX) | Ulme (ULXX) |

| Iroko | Walnuss (JGXX) |

| Kastanie (CTXX) | Weide (SAXX) |

| Kaurikiefer | Weißbuche |

| Kirsche (FAXX) |

Sensibilisierende Stäube nach TRGS 907:

| Tropische Akazie | Afrikanisches Mahagoni (KHXX) |

| Coccusholz | Santos Palisander (MHSC) |

| Iroko, Kambala | Bété (MAAL) |

| Ostindischer Palisander (DLLT) | Peroba do campo (PAPR) |

| Afrikanisches Grenadillholz (DLML) | Peroba jaune |

| Rio Palisander (DLNG) | Teak (TEGR) |

| Cocobolo (DLRT) | Limba (TMSP) |

| Honduras Palisander (DLST) | Rotzeder, Riesenlebensbaum |

| Ayan, Movingui (DTBN) | Abachi, Obeche (TRSC) |

| Australische Silbereiche |

Regeln, Richtlinien, Merkblätter, Umsetzungshilfen

- TRGS 553; Holzstaub

- DGUV Information 209-044; Holzstaub

6.4 Holzschutzmittel

Sauger

- Staubklasse H

- iPulse H-1635 Safe Plus

Beschreibung

- Tragende Holzkonstruktionen mussten mit einem vorbeugenden Holzschutz gegen Pilzbefall (Fungizid) und Insekten (Insektizid) behandelt werden.

Vorkommen

- Lösemittelhaltige Holzschutzmittel

- DDT - Dichlordiphenyltrichlorethan

- Lindan - gamma-Hexachlorcyclohexan

- PCP - Pentachlorphenol

- (Steinkohle-)Teerhaltige Holzschutzmittel (PAK-haltig)

- Steinkohleteer

- Teeröle (Steinkohleteeröl, Mineralöl und Mischungen aus beiden)

- Wasserlösliche Holzschutzmittel

- Salze aus Quecksilber, Arsen, Bor, Chrom, Fluorid, Kupfer, Zink

- Handelsnamen:

- Aroclor (PCB)

- Carbolineen / Karbolineum (Steinkohleteer)

- Clophen (PCB)

- Hylotox 59 (DDT & Lindan; DDR)

- Xylamon (PCP & Lindan, bis 1978, BRD)

- Xyladecor (PCP & Lindan, bis 1978, BRD)

Gesundheitsgefahren

Aufnahme

- Resorptiv (Aufnahmeweg ist abhängig von den einzelnen Stoffen)

Gesundheitliche Auswirkungen:

- „Holzschutzmittelsyndrom“, chronische Ermüdungs- und Erschöpfungszustand

- Akute Toxizität (z.B. DDT - Dermal: Kat. 3; Oral: Kat. 3; Lindan - Inhalativ: Kat. 4; Dermal: Kat. 4; Oral: Kat. 3; PCP - Inhalativ: Kat. 2; Dermal: Kat. 3)

- Ätz- / Reizwirkung auf die Haut (z.B. PCP – Kat. 2)

- Augenreizung (z.B. PCP – Kat. 2)

- Keimzellmutagen (z.B. PCP - Kat. 2)

- Karzinogen (z.B. DDT- Kat. 2; PCP - Kat. 2)

- Bioakkumulierend (z.B. DDT)

Grenzwerte:

- DDT: MAK 1 mg/m³

- Lindan: MAK 0,1 mg/m³

- PCP: MAK 0,1 mg/m³

Regeln, Richtlinien, Merkblätter, Umsetzungshilfen

- TRGS 524: Kontaminierte Bereiche

- DGUV Regel 101-004 (ehem. BGR 128): Arbeiten in kontaminierten Bereichen

- PCP-Richtlinie: Richtlinie für die Bewertung und Sanierung Pentachlorphenol (PCP)-belasteter Baustoffe und Bauteile in Gebäuden

- (zurückgezogen: LaGetSi HSM – Handlungsanleitung)

Verbote:

- DDT: 1972 Anwendungsverbot BRD (bis min. 1990 Verwendung in der DDR)

- Lindan: 2008 Herstellungs-, Inverkehrbringungs- und Anwendungsverbot EU

- PCP: 1989 Herstellungs-, Inverkehrbringungs- und Anwendungsverbot BRD

Anforderungen bei Arbeiten an Holzschutzmittel:

- Bauherr / Auftraggeber: Ermittlungspflicht (LBO; KrWG)

- Ausführende Unternehmen:

- Sachkunde für Arbeiten in kontaminierten Bereichen / Gebäudeschadstoffe nach DGUV 101-004 6B und TRGS 524 2B für Leitung und Aufsicht

- Anzeige der Arbeiten an die Berufsgenossenschaft

6.5 KMF – Künstliche Mineralfasern

Sauger

- Mindestens Staubklasse M

- iPulse M-1635 Safe

- iPulse M-1635 Safe Plus

- ISC M-1625 Safe

Beschreibung

- Künstlich hergestellte Glas-, Steinfasern (Keramik- und Schlackefasern)

- Lungengängige, krebserzeugende Fasern (L >5mµ; D <3µm; L:D >3:1)

Vorkommen

- Wärme- und Schallschutz: Innenwände/Leichtbauwände, Akustikdecken, Fußböden, Dachausbau, Außenfassaden, Trittschalldämmung, mineralfaserhaltige Putze, Wärmedämmung ...

- Brandschutz: Fassadenbau, Spritzisolierungen, …

- Bauprodukte: KMF-Platten, abgehängte Decken, Faserverbundwerkstoffe …

- Gartenbau: Erdersatz

- …

Gesundheitsgefahren

Aufnahme

- Inhalativ

Gesundheitliche Auswirkungen:

- „Pseudoasbestose“

- Karzinogen

- Alte Mineralwolle: Kat. 1B

- Neue Mineralwolle: Kat. 2

- Reizwirkung auf die Haut

- Augenreizung

„Grenzwerte“ alte Mineralwolle:

- Expositionskategorie 1 ≤ 50.000 F/m³

- Expositionskategorie 2 > 50.000 bis ≤ 250.000 F/m³

- Expositionskategorie 3 > 250.000 F/m³

Regeln, Richtlinien, Merkblätter, Umsetzungshilfen

- TRGS 521; Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle

- DGUV Information 213-031; Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen (Glaswolle, Steinwolle)

Verbote:

- Alte Mineralwolle: seit Juni 2000 Herstellungs- & Verwendungsverbot in Deutschland

Anforderungen bei Arbeiten mit alter Mineralwolle:

- Bauherr / Auftraggeber: Ermittlungspflicht (LBO; KrWG)

- Ausführende Unternehmen: Fachkunde nach GefStoffV und TRGS 521 bei ASI-Arbeiten an alter Mineralwolle

6.6 PAK – Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Sauger

- Staubklasse H

- (Eventuell zusätzlich Bauart 22)

Beschreibung

- Stoffgruppe aus mehreren hundert Kohlenwasserstoff-Einzelverbindungen (Cn1Hn2; 10≤n1≤96; 8≤n2≤30),

Beispiele: Naphthalin; Benz(a)anthracen; Acenaphtylen; Chrysen; Acenaphten; Benzo(b)fluoranthen; Fluoren; Benzo(k)fluoranthen; Phenanthren; Benzo(a)pyren (BaP); Anthracen; Dibenzo(a,h)-anthracen; Fluoranthen; Benzo(g,h,i)perylen; Pyren; Indeno(1,2,3-c,d)pyren; Benz(a)anthracen - Entstehen durch unvollständige Verbrennung (Pyrolyse)

- Von gasförmigen (2-3 Benzolringe) bis feste Partikel (ab 4 Benzolringe)

Vorkommen

- Teerprodukte: Fußbodenbelag (Gussasphalt, Asphaltplatten); Schwarzdecken (Asphalt); Isolierungen (Teerkork); Bauwerksabdichtungen (Schwarzanstrich, Horizontalsperren, Dichtungs- und Dachbahnen)

- Fußbodenkleber (ACHTUNG: teilweise Asbesthaltig)

- Holzschutzmittel (Teeröl, Carbolineum)

- Fugenvergussmassen

- Spachtelmassen

- …

Gesundheitsgefahren

Aufnahme

- Resorptiv

Gesundheitliche Auswirkungen:

- (abhängig von den Einzelstoffen, höchsten Einstufungen)

- Karzinogen, Kat. 1B

- Mutagen, Kat. 1B

- Reprotoxisch, Kat. 1B

- phototoxischer Stoff

- lipophil (fettlöslich)

„Grenzwerte“:

- (abhängig von den Einzelstoffen)

- Akzeptanzkonzentration BaP: 70ng/m³ (0,00007mg/m³)

- Toleranzkonzentration BaP: 700ng/m³ (0,0007mg/m³)

- AGW Naphthalin: 0.5 mg/m³ bzw. 0.1 ml/m³

- Akute Toxizität ist abhängig von den Einzelbestandteilen, jedoch mindestens als giftig einzustufen

Regeln, Richtlinien, Merkblätter, Umsetzungshilfen

- TRGS 524: Kontaminierte Bereiche

- TRGS 551: Teer und andere Pyrolyseprodukte aus organischem Material

- DGUV Regel 101-004 (ehem. BGR 128): Arbeiten in kontaminierten Bereichen

- PAK-Hinweise: Hinweise für die Bewertung und Maßnahmen zur Verminderung der PAK-Belastung durch Parkettböden mit Teerklebstoffen in Gebäuden